Me ne stavo fuori dalla sala giochi insieme a un gruppo di amici. Di alcuni ricordo il nome, Alessio, Marco, Riccardo, di altri proprio no. Sono passati più di trent’anni, in fondo, e ricordare e dimenticare sono due lussi che posso permettermi. Le estati passate al paese dove era nata mia madre scorrevano veloci come una partita a OutRun e noi ce ne stavamo lì essenzialmente a cazzeggiare, dicendo cose da gradassi anche se nei fatti non potevamo permettercelo, visto che eravamo per la gran parte dei bonaccioni. Era quel giorno, ma avrebbe potuto essere qualsiasi altro giorno prima dell’inevitabile fine delle ferie dei miei genitori, che avrebbe segnato il ritorno a Roma.

La sala giochi era un luogo essenzialmente sociale, dove ci ritiravamo per sottrarci agli sguardi del paese, senza renderci conto che era lì che venivamo osservati di più. O forse ci andavamo proprio per quello, chi può dirlo. Nell’adolescenza, l’esistenza è una questione di ormoni e le passioni si scontrano e mescolano inesorabilmente con la realtà, formando le desolanti consapevolezze che poi ci accompagnano fino alla morte.

Molti, quando parlano dei coin op e delle sale giochi, spesso non si rendono conto che non erano riducibili a un singolo concetto. Avevano tutte dei tratti in comune, certo, ruotavano tutte intorno all’economia del gettone, ovvio, ma ognuna formava un suo piccolo nucleo sociale, fatto di regole scritte e non scritte e di una sua vera e propria mitologia.

Come si chiamava quel ragazzo di qualche anno più grande di me che, quando entrava nella saletta del paese e si avvicinava ai coin op emanava un’aura maestosa? Angelo, mi pare. Faceva parte del gruppo dei bulli locali. Sembrava starci suo malgrado, perché non appariva particolarmente cattivo, ma è indubbio che avesse scelto da quale parte schierarsi quando si trattava di rapportarsi con l’altra gioventù. Probabilmente lo odiavo, eppure quando si piazzava di fronte a un qualsiasi coin op mi appariva come una specie di eroe, tanto era bravo.

Un giorno la situazione si ribaltò: si fermò a guardarmi mentre giocavo a Toki. Quando si avvicinò la mia testa iniziò a correre immaginando di stare per subire violenze e soprusi di ogni tipo, fisici e verbali che fossero (una violenza non escludeva l’altra). Invece abbracciò l’angolo superiore del cassone e si mise a guardare, rimanendo immobile. Ero bravo a Toki. Riuscivo a finirlo con un gettone. Per tutto il tempo, se ne stette lì in silenzio a guardarmi giocare e, arrivati i titoli di coda, mi fece un complimento. Gli piacevano molto i videogiochi, ma non lo avrebbe mai ammesso per non apparire debole agli occhi dei suoi pari. Quel giorno però era solo, tanto che poté tornare umano senza rischiare di perdere il suo status.

Il suo migliore amico, Alessio mi pare che si chiamasse, era decisamente di un’altra pasta. Giocava solo per infastidire gli altri, saltando la fila a suon di minacce o spegnendo il coin op se chi stava giocando durava troppo. Quando inevitabilmente perdeva, perché non era mai davvero concentrato sullo schermo, quanto sul mantenere vivo il suo odioso ruolo anche durante il gioco, prendeva a pugni e calci il cassone, suscitando l’ilarità dei suoi compari e le proteste della proprietaria del locale. Ricordo che quando entrava speravo sempre che non volesse dedicarsi al gioco cui volevo dedicarmi io, perché con lui lo scontro sarebbe stato inevitabile e avrei sicuramente perso. Potevo sconfiggere l’impero di Bydo, ma ero inerme contro i bulli. Fortunatamente preferiva coin op che non amavo moltissimo, quelli che che gli consentivano di tenere un certo atteggiamento sfrontato, come Super Hang-on con il suo controller che imitava il manubrio di una moto o Out Run, dove saliva di marcia colpendo virilmente il cambio con il palmo della mano.

Ma quella era “una” sala giochi. In gioventù ne ho frequentate molte altre, per non parlare di bar che offrivano uno, massimo due coin op alla volta, come quello dove andava mio padre, e tutte avevano le loro dinamiche. A Roma negli anni ‘80, nel quartiere dove vivevo (Torpignattara), spuntavano come funghi. Ce ne erano talmente tante che qualcuno potrebbe pensare che fosse una specie di mecca dei videogiocatori, ma la realtà era molto diversa. Per lo più erano delle piccole bische in cui i coin op erano solo una copertura per affari più loschi, che avvenivano nelle stanzette retrostanti ai locali principali. Erano luoghi fatiscenti, con questi cassoni messi in fila e selezionati senza criterio, probabilmente seguendo i consigli dei distributori, visto che la maggior parte dei gestori spesso non capiva niente di videogiochi.

Del resto vivevo all’imbocco di Via della Marranella, dove l’omonima banda controllava un po’ tutto e dove sapevi per mera conoscenza della zona, formata dal vociferare incontrollato degli adulti, quali strade era meglio non percorrere e con chi era meglio non incrociare lo sguardo. A dirla tutta non ebbi mai grossa paura di girare per il mio quartiere. Ero il figlio di “Scarpa”, soprannome di mio padre ottenuto per le sue capacità calcistiche, e tanto bastava. Era persona onesta, che lavorava in banca, ma era uno del posto che non dava fastidio a nessuno e aveva moltissimi amici, come capii bene al suo funerale. Molti più di quanto immaginassi. Del resto i banditi si sparavano tra di loro e non infastidivano i locali, anche perché non gliene sarebbe venuto granché. I figli erano più problematici, soprattutto per i loro più pacifici coetanei, visto che dovevano ancora affermarsi e avevano bisogno di marcare il territorio. Ma questa, come si suol dire, è un’altra storia.

Perdonate le digressioni, ma parlando di sale giochi mi è inevitabile intrecciarle con ciò che ho vissuto. È lì che è nata la mia passione per i videogiochi e ovviamente ne ho una visione particolare dovuta all’esperienza diretta, che va oltre il concetto generale che si può avere di posti simili ricostruiti leggendo dei libri o per sentito dire. Erano luoghi pieni di vita e, a volte, di morte; di storie drammatiche e comiche allo stesso tempo. Quelle che ho frequentato io non erano i posti ordinati e accoglienti che si vedono in molti film e serie TV, o che ho visto nelle rare visite ai quartieri della Roma benestante, dove erano generalmente più grosse e somigliavano a dei piccoli luna park. In quelle che fanno parte dei mieri ricordi i coin op non erano disposti in file regolari e ordinate, per creare dei corridoi. Non erano illuminate a giorno e non erano piene (solo) di giovani e bambini. L’ambiente era più grigio sporco, con i colori che si vedevano solo sugli schermi dei cassoni, spesso mal messi. Le luci erano molto basse, quasi raccolte. L’atmosfera era familiare in un senso più intimo e distruttivo, quasi mafioso mi verrebbe da dire. In molti casi i coin op erano semplicemente appoggiati alle pareti alla meglio ed erano circondati da fumo e chiacchiere, da risate e parolacce. A volte scattava anche qualche alterco, che si concludeva in una rissa all’esterno perché i proprietari e chi trafficava insieme a loro, non volevano attirarsi addosso le attenzioni delle forze dell’ordine che, pure se conniventi, erano comunque costrette a intervenire in caso di problemi. Quindi ci si menava, ma nel rispetto delle gerarchie criminali e degli accordi non scritti con chi aveva tutto l’interesse a guardare dall’altra parte.

Tu ragazzino giocavi a Operation Wolf nella sala principale mentre in quella sul retro gli adulti giocavano a carte puntando grosse somme. Tu stavi lì a tentare di eseguire la “palletta” di Ryu nel primo Street Fighter, di cui avevi letto con meraviglia su qualche rivista comprata in edicola, e un adulto ti passava accanto trafelato e preoccupato, a volte anche ubriaco, per aver perso altri soldi a poker, andati a sommarsi a un debito che non sarebbe mai riuscito a ripagare. Perdi una volta, perdi anche quella dopo, diceva mio padre. L’ansia di recuperare è fatale. Il debito cresce. Non ripagarlo non è un’opzione praticabile. Ricordo di un fortunato con tre figli che fu reso cieco dal diabete. Era diventato una figura così pietosa che anche chi voleva fargli spaccare le gambe per mandargli un avvertimento desistette, graziandolo. Lì per lì pensai che la grazia può arrivare da persone inaspettate, a volte. Il traffico di disperazione umana era enorme, comunque.

Ma credo di essermi perso. Torniamo fuori dalla sala giochi di paese dove stavo con i miei amici. Mi ero fatto convincere a comprare un pacchetto di sigarette con parte della mia paghetta settimanale. Spinto dagli altri, avevo deciso di provarle. Avevo preso anche un accendino. Un Bic di quelli economici. Fortunatamente ho sempre avuto un carattere minerale, per così dire, e non ho mai accettato di adattarmi. Feci qualche tiro e convenni con me stesso che mi stava facendo schifo. Quando stavo per gettare la sigaretta passò mio padre, che mi vide fumare. Non mi disse nulla lì per lì, perché stavo insieme ai miei amici e capì che non doveva intervenire. Del resto era aperto a certe esperienze. Tornato a casa non mi aggredì, ma fui io a dirgli che era la prima e l’ultima sigaretta della mia vita perché non mi era piaciuta per niente. Avevo anche regalato il pacchetto, ma avevo tenuto l’accendino, che diedi a mio fratello. In realtà non mantenni completamente la promessa e durante una gita scolastica provai a tirare una canna. Vedevo gli altri che dopo aver tirato due o tre volte diventavano euforici e volevo provare. Feci qualche tiro ma non ottenni effetti rilevanti. Ero rimasto lucidissimo. Capii che o dovevo fumare di più, e la cosa mi ripugnava abbastanza, o che tutta quell’euforia era solo una dinamica di massa, ossia la messa in scena di un’allegria artefatta, meramente performativa, atta a sentirsi parte del gruppo. Puro conformismo, insomma. C’era chi recitava davvero bene e chi meno bene, comunque. Io non ho mai saputo recitare.

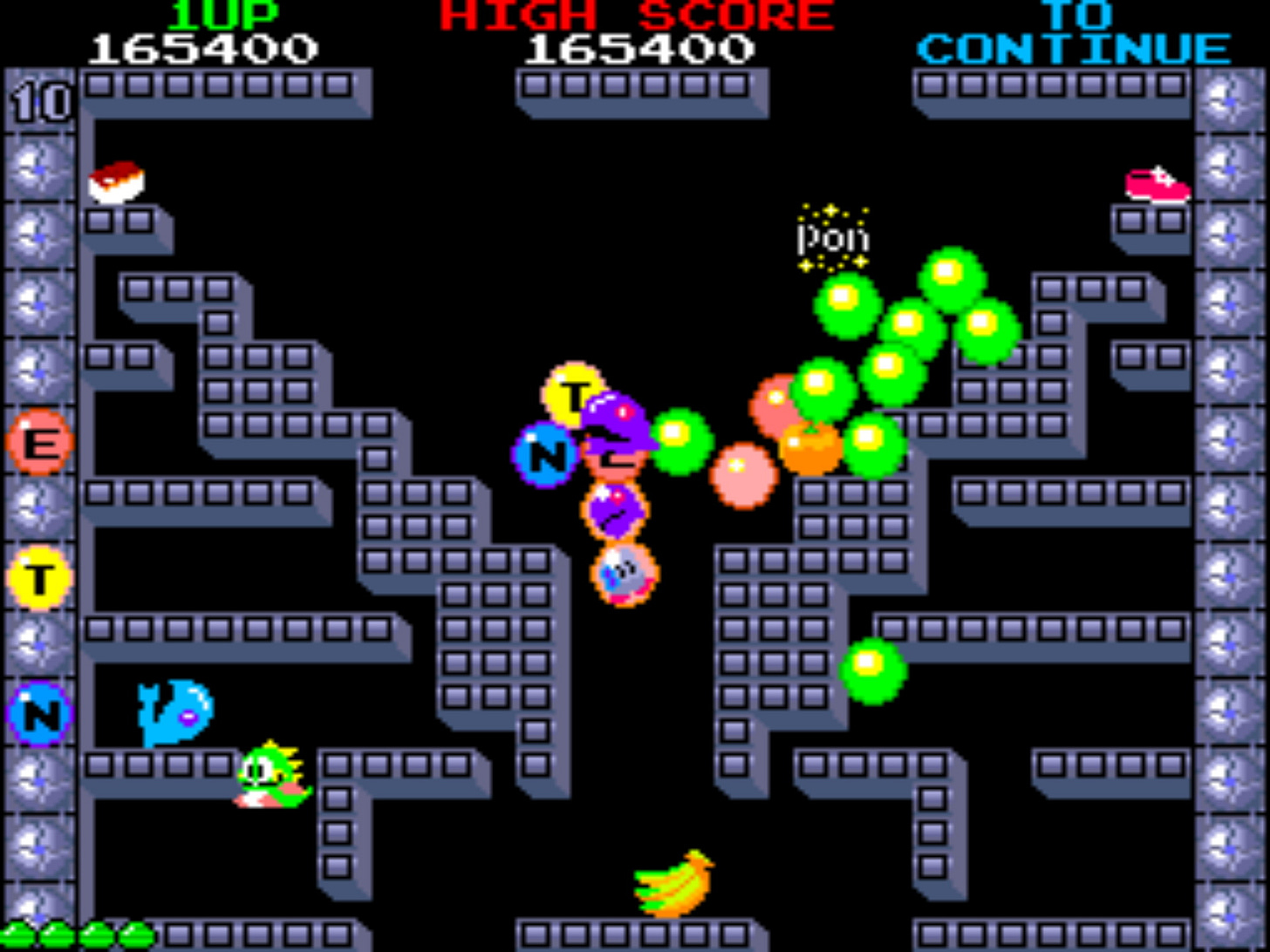

Ma stavo fuori da una sala giochi di paese, mi sembra. Meglio non divagare più. Gettai la sigaretta, pensando a cosa avrei detto a mio padre, e mi sottrassi ai miei amici delusi dal gran rifiuto infilandomi in sala giochi. Era il momento di farmi una partita a Bubble Bobble e non pensarci più. Il pomeriggio avremmo sicuramente parlato d’altro. Magari mi avrebbero preso in giro, ma non in modo cattivo. Non era un gruppo di persone di cui pentirsi per il resto della vita.

Mi diressi verso il coin op di Taito e mi accorsi che c’era già lei. Come si chiamava? Era una ragazza bionda e riccia che frequentava regolarmente la sala giochi. Era più grande di me e le piaceva giocare. Di anno in anno l’avevo vista affrontare titoli di ogni tipo, da Tetris a Gal’s Panic, passando per Rod Land e Tiger Road. L’ammiravo. Non ne ero innamorato in senso stretto (o forse sì, ma non lo capivo… avrà avuto sei-sette anni più di me), ma da bambino prima e da adolescente poi, apprezzavo l’idea che le piacessero così tanto i videogiochi. Non eravamo in moltissimi a farlo, all’epoca, e spesso eravamo molto isolati. Quando entrava in sala giochi la seguivo con lo sguardo per vedere a cosa avrebbe giocato, quindi mi mettevo accanto al coin op che aveva scelto per vedere i progressi della sua partita. Era davvero brava e imparava velocemente a memoria gli schemi nemici, un’abilità essenziale per andare avanti nei coin op. Fu lei a insegnarmi a giocare a Salamander, lo sparatutto classico cui probabilmente sono più affezionato in assoluto. Se penso a quella sala giochi è lei la prima persona a venirmi in mente. Bubble Bubble era uno di quei coin op che definirei “resistenti”, nel senso che, pur essendo uscito nel 1986, potevi trovarlo in sala giochi anche molti anni dopo, visto il successo trasversale che riscuoteva. Lei faceva dei punteggi enormi, ma anche io ero diventato bravino. Giocammo un po’ insieme, scambiammo qualche parola su non ricordo cosa e ci salutammo alla fine della partita. Niente di che, ma era piacevole giocare con una ragazza.

Da quell’anno in poi la vidi molto poco. Le ultime estati che passai al paese non veniva più spesso in sala giochi, perché aveva iniziato a lavorare. Poi fui io a non andare proprio più al paese, prendendo a passare le vacenze altrove. Tempo fa seppi che era morta. Un incidente d’auto aveva portato via lei e tutti i suoi record. Non so sinceramente se con il tempo abbia mantenuto un minimo interesse per i videogiochi o se la vita l’abbia condotta altrove. Non so nemmeno che vita privata avesse, a dirla tutta. So solo che quando penso a una sala giochi non posso evitare di ricordare quando mi spiegava come uccidere il primo boss di Salamander, un cervello alieno gigante che ha un piccolo occhio come punto debole, facendomi vedere il giro che dovevo far fare all’astronave per evitarne i tentacoli. Ricordo quando contava le fiammate del terzo livello, per cercare di farmele ricordare a memoria. Perché lo faceva? Forse perché anche lei era contenta di parlare con qualcuno che amava quel gioco, fosse pure un ragazzino. Probabilmente la faceva sentire meno aliena, in un paese di poche anime dove era facilissimo essere additati negativamente per comportamenti considerati eccentrici come l’andare in sala giochi.

Ecco, è questa la difficoltà che trovo a parlare di sala giochi con chi non le ha vissute. Per molti sono solo dei posti pieni di vecchi arcade che erano pensati per succhiare monetine. Altri le definiscono il prototipo delle microtransazioni. Come detto, trovo accettabile, anzi inevitabile, valutarle oggi in base al loro impatto economico, certo, o al loro ruolo nell’affermarsi del medium videoludico come industria, anche perché non si può fare molto altro, a posteriori. Allo stesso tempo però, intimamente sento che si tratta di riduzioni che mancano completamente il punto, perché ignorano la vita nel momento in cui accadeva, come direbbe James Hillman se fosse ancora vivo. Ma come la racconti la vita? Soprattutto, chi te ne dà il diritto? Non è il solito atto di egocentrismo? Non è una stupida illusione da vecchio creata dal voler per forza dare un peso a certi ricordi? Quella di credere che proprio quella vita fosse importante di per sé e non come parte di un sistema che andava maturando in tutto il mondo; l’idea che in qualche modo quei momenti vadano conservati e non meritino di perdersi nello scorrere del tempo. Che follia, a pensarci bene, e che arroganza che vado dimostrando! Che tutto vada pure in malora. L’unica certezza che ho è che ancora oggi saprei finire a occhi chiusi il primo livello di Salamander, semplicemente perché ho avuto una buona maestra, e tanto mi basta.